(reproduzida daqui)

No dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 60 anos. Marcos temporais como este nos levam, inevitavelmente, a refletir sobre o quanto se avançou em matéria de direitos humanos, e o quanto ainda falta avançar.

Na data, Sam Cyrous, do blog Fênix ad eternum, promoveu a segunda edição da blogagem coletiva de direitos humanos. (Comentei sobre a do ano passado aqui). Para variar, mais uma vez não pude participar na data. Mas novamente a ação coletiva foi um sucesso e reuniu dezenas de blogs em torno de um objetivo comum: refletir sobre a temática de direitos humanos. (A lista completa de participantes pode ser conferida neste post.)

Quando comecei a Faculdade de Direito, (ainda) acreditava no ideal de Justiça, e no quanto a igualdade de direitos poderia ser um caminho para a melhoria das condições de vida. Aos poucos, no entanto, esse sentimento foi se transformando em frustração, ao perceber que o curso se tratava mais de um espaço para nos ensinar como aplicar as leis que já existem, do que propriamente um ambiente para se refletir sobre as mesmas e propor mudanças.

Apesar da frustração, trabalhei por algum tempo em um projeto de extensão na área de educação em direitos humanos. O objetivo (meio utópico, mas possível) do projeto era fazer com que a temática de direitos humanos chegasse até professores da Educação Básica – por intermédio de simpósios e cursos – e, a partir disso, fosse multiplicada pelo professor a seus alunos. Tudo isso era feito com base no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, e com apoio do MEC.

Uma das temáticas abordadas no projeto (e que aliás, estranhamente, praticamente não é mecionada ao longo do curso de Direito) era a discussão quanto aos direitos fundamentais e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em especial com relação aos aspectos históricos. Nesse sentido, cabe lembrar que a Declaração foi promulgada logo após a Segunda Guerra Mundial (1948), num período em que o mundo encontrava-se profundamente abalado pelas atrocidades cometidas na guerra. Partindo desse contexto, a Declaração propunha uma lista ampla de direitos que deveriam ser o patamar mínimo assegurado a todo cidadão. Entretanto, atualmente, 60 anos depois, quantos de nós realmente temos acesso à educação? Quantos de nós temos acesso aos direitos políticos? Quantos realmente gozam de um meio ambiente saudável? Quantos de nós somos hoje efetivamente livres?

É inegável que a luta pelos direitos humanos avançou em todas as partes do mundo nesses últimos 60 anos. Mas também não dá para negar que ainda não chegamos ao fim dessa caminhada. Ainda há um bom trajeto por percorrer (nesse sentido, a charge do Angeli reproduzida no começo do post ilustra bem essa situação). E se cada um fizer a sua parte, ainda que mínima – como respeitando o próximo, ajudando a quem precisa – estaremos cada vez mais avançando rumo a um futuro melhor (ou, pelo menos mais digno).

Para encerrar, fica a dica do vídeo abaixo, do Human Rights Action Center (via GJol), para conhecer um pouco mais do conteúdo da Declaração:

—

Em tempo: estou finalmente em férias (da faculdade) e pretendo, aos poucos, tirar as teias de aranha deste blog.

O Twitter pode ser usado para o jornalismo?

A discussão do uso do Twitter para o jornalismo voltou à tona por ocasião dos atentados terroristas em Mumbai, na Índia. Enquanto alguns dizem que o que acontece na ferramenta não é jornalismo (por que muita da informação que circula por lá ainda não foi verificada e pode ser falsa), outros defendem que a velocidade da ferramenta, e multiplicidade de suportes que podem ser utilizados para atualizá-la, permite que as informações apareçam primeiro por lá, e só depois cheguem à mídia tradicional. De acordo com o Techcrunch, “O Twitter ainda não é o lugar para fatos sólidos – a situação é um tanto desorganizada. Mas é onde as notícias são dadas primeiro” (tradução livre).

A discussão percorre o fato de que as atualizações do Twitter não podem ultrapassar o limite de 140 caracteres. Uma notícia pode ser assim tão curta? É possivel fazer jornalismo em 140 caracteres? De certa forma, acho que o jornalismo não depende tanto do suporte utilizado para propagar a informação, ou do tamanho da notícia, e sim do conteúdo da mensagem. E o que as pessoas fazem no Twitter pode não ser exatamente jornalismo, no sentido estrito da palavra, mas não dá para negar que seria ao menos uma informação jornalística, no sentido de que essa informação que pode vir a interessar um determinado grupo de pessoas.

Como disse acima, um argumento contrário apresentado é o fato de que as informações postadas no Twitter não são verificadas. E disso decorreria muita informação falsa. Mas Mathew Ingram defende o Twitter: isso é típico de coberturas ao mesmo tempo em que o fato acontece. Até na televisão e em outros meios acontecem “baleiadas” desse tipo, pelo fato de que ainda não se tem a informação pronta e acabada: o evento ainda está acontecendo.

Isso nos leva de volta à proposta de Paul Bradshaw de diamante da notícia, ainda de 2007. O Twitter é colocado por ele como o primeiro passo da cobertura notícia, como uma espécie de “alerta” de acontecimento, cujas informações devem depois ser retrabalhadas em outras formas de composição noticiosa. Em outras palavras: as atualizações em tempo real pelo Twitter não substituem outras formas de jornalismo, mas podem vir a complementá-las.

Como diz o título de uma postagem de Michael Arrington no Techcrunch, “Não consigo acreditar que algumas pessoas ainda estão dizendo que o Twitter não é uma fonte de notícias” (tradução livre).

No caso do atentado terrorista de Mumbai, não só o Twitter, como também as mídias sociais em geral, desempenharam um papel fundamental na disponibilização de informações em tempo real. E isso foi reconhecido pela mídia tradicional (vide, por exemplo, esta matéria da CNN). Aliás, um aspecto interessante dessa matéria é que ela faz algo que discutíamos como importante em uma das sessões de trabalhos da ABCiber: a criação de espécies de resumos do que aconteceu em um determinado dia no Twitter, para aqueles que perderam as atualizações do dia e queiram reconstruir o caminho da informação. Exceto pela busca por palavras-chave, a característica de memória ainda é pouco explorada no Twitter – de certa forma, fica-se preso a um presenteísmo constante, a um agora renovado a cada segundo. Percorrer arquivos DEPOIS do acontecimento é uma tarefa árdua e demorada. Nesse contexto, resumos noticiosos de coberturas feitas pelo Twitter podem ser uma boa saída para recuperar a informação.

Enquanto isso, no Brasil, salvo raras exceções, os jornais tradicionais continuam a usar o Twitter apenas para reproduzir conteúdos de outras mídias…

—

E um pouco bem mais perto de nós… o que é aquela enchente em Santa Catarina??? Já são quase 100 mortes confirmadas e milhares de desabrigados. Quem puder ajudar, a Defesa Civil de SC tem pedido doações.

As mídias sociais, em especial blogs e redes sociais, também têm sido utilizadas para prestar informações sobre a situação nos municípios atingidos.

Pergunta via Twitter

Uma das coisas mais legais que rolaram semana passada lá no 6o Encontro da SBPJor (as demais coisas legais serão comentadas em posts futuros) foi a cobertura que fizemos pelo Twitter. Não tanto por ter feito a cobertura em si, mas pelas discussões paralelas que acabaram sendo desencadeadas com o pessoal que estava acompanhando pelo Twitter.

Foi a partir daí que o professor Alex Primo, da UFRGS, nos enviou, pelo Twitter, duas perguntas para serem respondidas pelo professor Manuel Pinto, da Universidade do Minho, um dos integrantes da mesa de sexta-feira, 21 de novembro. Não conseguimos fazer os questionamentos na sessão de perguntas, na frente de todo mundo (o que teria sido muito interessante, até porque teríamos que explicar para a platéia e para a mesa como a pergunta havia chegado até nós), mas demos um jeito de improvisar que a pergunta fosse respondida mesmo assim.

A gravação foi feita com a webcam do MacBook, então não reparem nas tremedeiras e nas vozes paralelas. A pergunta foi feita pela Laura Storch.

De qualquer modo, como já apontou o Alex Primo, não deixa de ser interessante observar o resultado da convergência entre Twitter, conexão wi fi, webcam, YouTube e blog.

… e só não deu para postar o vídeo antes porque a rede da Universidade Metodista de São Paulo (local onde ocorreu o evento) não permitia acesso ao YouTube.

Ainda o projeto de cibercrimes

Não dá para deixar passar em branco:

Não dá para deixar passar em branco:

Dia 13 teve a audiência pública para discutir o Projeto do Azeredo, com a presença de diversos ciberativistas (link para o vídeo aqui).

Dia 14, foi a vez de se realizar uma flashmob (e uma refreshmob) em São Paulo, na Av. Paulista, contra o projeto.

E, finalmente, no dia 15, realizou-se a segunda edição da blogagem política – “Não ao Vigilantismo”, organizada pelo blog Xô Censura (lista completa de participantes aqui).

—

(Para completar a semana, dias 10, 11 e 12 estive na ABCiber, em São Paulo, e conheci pessoalmente muitos dos meus ídolos acadêmicos nacionais… incluindo Sérgio Amadeu e André Lemos – os quais, junto com o João Carlos Caribé, foram os idealizadores da petição online contra o projeto do Azeredo).

A blogosfera vai acabar! (E daí?)

Dizem por aí que a blogosfera vai acabar (ou cheguei tarde e já acabou?). Tudo por culpa de uma ranquinite aguda que assola os mais altos escalões da monarquia bloguística blogosfera dessa massa esférica amorfa resultante da união de todos os de alguns blogs em torno de uma conversação única múltipla, digo, de várias conversações em torno de vários… enfim, quem se importa?

Para a Wired, blogs são muito… 2004 (!). Tem coisa muito mais legal por aí, tipo, Facebook, YouTube e Twitter (em um ponto concordo com a Wired: o Twitter meio que diminui hierarquias; o post de todo mundo tem, ao menos em tese, o mesmo peso – mas como nada é plenamente democrático em termos de web, assim como em outros meios, o pessoal top top que possui muito mais seguidores tem, digamos, muito mais chance de ser lido.)

Para o Economist, Twitter, Facebook e outros, também são bem mais legais que blogs. Mas a culpa para o declínio da blogosfera é atribuída ao fato de que os blogs têm se tornado muito mainstream (seja lá o que isso signifique para o pessoal que não está nem aí para o mainstream e que desejaria simplesmente… continuar a blogar).

Para Nicolas Carr, ninguém matou a blogosfera – o que aconteceu foi uma morte natural (o que significa que a blogosfera já acabou, e estamos perdendo tempo tentando discutir isso.)

E agora?

Deixemos os apocalípticos de lado, continuemos (voltemos) a blogar e aproveitemos enquanto os blogs ainda existem. Enquanto houver blogs, haverá blogosfera (ou, pelo menos, blog-linha entre duas pessoas, ou blog-microesfera entre um grupinho de amigos). Depois que a blogosfera acabar a gente bota a culpa em algo ou alguém. (Só vai ser um pouco complicado argumentar em pequenas doses de 140 caracteres.)

—

Bônus track: Como os jornais* anunciariam o fim da blogosfera (adaptado da piadinha clássica que circula por e-mail desde antes de o e-mail ter sido inventado)

O Globo

Pequena nota lá pelo meio do jornal: “Governo anuncia fim da blogosfera”

Folha de S. Paulo

Disponível apenas na versão online, “Saiba como será o fim da blogosfera”

O Estado de S. Paulo

Nova campanha publicitária: “Macacos põem fim à macacosfera”

Zero Hora

No ZH Digital, reportagem, recheada de depoimentos: “Gaúchos ficam de fora da blogosfera”

Correio Braziliense

“MBB (Movimento dos Blogueiros sem Blogosfera) convoca audiência pública para discutir a constitucionalidade do fim de sua esfera”

Veja

EXCLUSIVO:

ENTREVISTA COM CALACANIS

– Por que a blogosfera durou tão pouco

– Especialistas indicam como encarar o fim da blogosfera

Playboy

“Ex-blogueira revela tudo”

Info Exame

“100 dicas do que fazer com seu blog com o fim da blogosfera”

Época

“Os 80 blogs que você não pode perder de visitar antes de a blogosfera acabar”

—

* porque até lá os blogs já terão sido extintos – os jornais vão acabar só em 2043

—

Da série: assuntos que perdi de discutir porque fiquei quase 20 dias sem postar porque não levei meu computador a um evento de cibercultura.

Web semântica e jornalismo

Colin Meeks tem feito uma série de textos no Journalism.co.uk sobre como a web semântica pode ser aproveitada por jornalistas. Por lá (ou, mais especificamente, no blog de Colin Meeks no Journalism.co.uk) também estão disponibilizados alguns slides sobre o tema, utilizados em sua apresentação no seminário Journalists and the Social Web, em Oslo.

O potencial da web semântica (ou Web 3.0 para os que gostam de numerar as coisas) para o jornalismo é bem interessante, em especial pela possibilidade, por exemplo, de reunir conteúdos provenientes de fontes diversas (jornalísticas ou não jornalísticas, portais e blogs, redes sociais e microblogs) em um único ambiente, criando verdadeiros canais de informação. Um dos exemplos trazidos por Colin Meeks em um de seus textos é o Twine, que recentemente saiu do beta fechado e passou a ter acesso público. A ferramenta permite agregar conteúdos diversos em canais de informação, e, a partir das atividades do usuário na rede, recomenda novas conexões e novos twines.

Via O Lago.

—

Assunto paralelo: falando em canais de informação, o socialmedian (aliás, sinto-me meio que uma ilha nesse site, por quase não haver brasileiros), lançou hoje um canal especial para acompanhar as eleições norte-americanas. Há até um widget para sites e blogs (reproduzido abaixo). Além de agregar conteúdos do Washington Post e do The Guardian, também serão disponibilizados por lá tudo o que os usuários do socialmedian compartilharem no Flickr, no YouTube, no Twitter e no Google Reader a respeito das eleições.

O widget:

Desaforamento

Não se trata exatamente da ação ou efeito de cometer um desaforo (ou é isso sim, mas não no sentido usual que se possa imaginar). O desaforamento é um instituto do Direito Processual Penal segundo o qual um julgamento do tribunal do júri (crimes dolosos contra a vida, como o homicídio) pode ser enviado para outro foro (outra cidade) em alguns casos previstos em lei – seria, então, o ato de tirar o processo de um foro e colocá-lo em outro (ou seja, desaforá-lo).

O desaforamento está previsto nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal. As hipóteses previstas na lei são: interesse da ordem pública (o que, convenhamos, pode abarcar qualquer hipótese imaginável possível!), dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou comprometimento da segurança pessoal do acusado. O foro de destino deve ser o da cidade mais próxima do local de onde o processo foi desaforado.

E como isso acontece na prática? Imagine um ilustre morador de uma pequena e pacata cidade do interior (uma pequena e pacata capital é que não iria ser) que por algum motivo qualquer tenha supostamente cometido um assassinato (ninguém é realmente culpado até o trânsito em julgado). Os moradores da cidadela, horrorizados, passam a publicamente repudiar o ato de seu (ex-)ilustre morador, tachando-o como um grande desaforo (esse sim, no sentido usual do termo). Instaura-se um júri para julgar tal habitante, mas, assim como a cidade toda, os jurados também, tomados pela espetacularização do julgamento, já possuem posicionamentos bem definidos contrários ao ato. Nesse caso, pode haver dúvidas sobre a imparcialidade do júri, o que justificaria o desaforamento – ora, se a cidade toda está contra o réu, tolhe-se-lhe qualquer possibilidade de defesa. Aí o processo pode ser remetido para outra comarca, onde o réu será julgado por um corpo de jurados que, com sorte, não estará tão afetado pela aura de revolta dos moradores da cidade de onde partiu o acusado.

Aplicação na vida prática:

– Você pediu aumento de mesada para seu pai, para poder sair mais vezes à noite, mas ele negou, sob o argumento de que meninas não devem sair tanto de casa. Como o posicionamento de seu pai pode ser um tanto viciado, pelo fato de ele ter sido criado em uma sociedade um tanto por demais machista, você pode exigir o desaforamento do pedido de aumento e remetê-lo a sua mãe, que talvez tenha melhores condições de julgar de forma isenta se você merece ou não tal aumento. O mero desaforamento não significa que você irá receber o aumento – apenas que outra(s) pessoa(s) em outro(s) contexto(s) irão julgá-lo.

Afinal, o que é um microblog?

O que é o Twitter? — Sim, eu sei, é um microblog. Mas e o que é um microblog? Um blog pequenininho?

A primeira vez que tentei definir o Twitter, ainda em 2007, saiu assim:

“O Twitter é um microblog. Um microblog é uma ferramenta que permite atualizações rápidas e curtas e, se possível, a partir de uma multiplicidade de suportes diferentes. É possível atualizar o Twitter, por exemplo, pela web, por instant messaging (IM), ou até pelo celular – por short message service (SMS) ou internet móvel.” (daqui).

Apesar de simplória, essa definição já chegou até mesmo a ser descaradamente copiada, com as mesmas vírgulas, sem referência alguma, em um artigo científico de uma desconhecida numa revista acadêmica (mais detalhes sobre esse assunto em posts futuros; aguarde). Mas, sei lá, dizer que um microblog é qualquer coisa que permita atualizações rápidas e curtas é muito limitado, ou não?

Mais adiante, passei a adotar a definição de José Luis Orihuela, segundo o qual o Twitter seria uma mistura entre blog, rede social e mensageiro instantâneo (parti dessa definição neste trabalho, por exemplo). Tentando ampliar as considerações do autor, pode-se dizer que o Twitter seria blog na medida em que envolve a publicação de conteúdo em ordem cronológica inversa. Seria rede social porque nele cada pessoa é representada por um perfil, há uma lista de contatos, e pode-se interagir uns com os outros. Já o caráter de mensageiro instantâneo decorreria da limitação de tamanho a cada atualização, e do fato de que as pessoas costumam ficar bastante tempo online nele, o que faz com que se possa estabelecer conversações síncronas – como numa espécie bizarra de MSN coletivo.

O interessante dessa definição é que ela não se prende a um ou outro aspecto dos microblogs – e sim faz uma analogia com o pouquinho que o Twitter tem de cada coisa.

Só que aí, quando a gente está quase aceitando que o Twitter é isso, eis que surge algo tipo o Plurk. O Plurk foge completamente à idéia do que se imagina para um blog – as postagens são exibidas em ordem cronológica inversa, mas dispostas numa linha do tempo. Onde já se viu, blog em uma linha do tempo??? Por outro lado, há a possibilidade de se responder plurks, o que de certa forma guarda semelhanças com a relação entre postagens e comentários em um blog.

E nessa situação a gente começa a se perguntar até que ponto os microblogs são “micro” e “blogs” mesmo. Ou será que já se tornaram um gênero autônomo, tão autônomo que de blog só possuem o sufixo no nome? E será mesmo que são tão micro? Claro, não dá para escrever um tratado em 140 caracteres. Mas dá para desdobrar uma informação entre vários tweets, ou então vir a complementá-la por intermédio de links para outros textos.

Também não sei por que cargas d’água fui me preocupar logo com isso. Qual a relevância prática de se discutir a definição de um fenômeno? Realmente importa saber se os microblogs são micro, se os microblogs são blogs, ou que raios é isso? As definições, as categorias, são apenas modos de classificar o mundo: ajudam a melhor compreender as coisas. Por outro lado, toda e qualquer tentativa de definição será sempre necessariamente reducionista (lembrando que generalizar é também sempre uma coisa perigosa).

E que tal se a gente definisse microblogs e Twitter como um bebedouro virtual? Como um bate-papo pós-moderno (aliás, o termo pós-moderno, por si só, mereceria toda uma discussão à parte)? Como a versão pública e via web das mensagens de celular? Como uma forma alternativa de representar as coisas? Como uma ferramenta comunicacional peculiar? Como a democratização das frases curtas? Como uma tentativa forçada de reduzir idéias e pensamentos a 140 caracteres – e, dessa forma, ajudar-nos a melhor compreender o mundo?

Alguém aí tem uma idéia melhor de como definir microblogs e o Twitter?

E, só para complicar um pouquinho: o Tumblr é microblog também?

Humanos, máquinas e o CAPTCHA

Com o avanço das técnicas de produção e difusão de informação, novos sistemas informáticos cada vez mais complexos podem passsar a ser empregados para as finalidades as mais diversas, desde a substituição por órgãos humanos até a produção de conteúdo. Ao mesmo tempo que isso abre precedentes fantásticos – como no caso do desenvolvimento da técnica de inteligência artificial, ou na biomedicina – a mesma tecnologia também pode ser empregada de formas maliciosas por pessoas mal intencionadas. E é mais ou menos por aí que surgem os spams nos comentários dos blogs (ok, transição tosca).

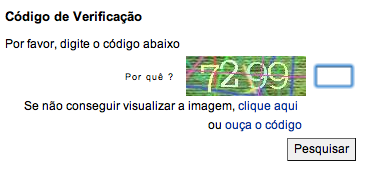

Esse CAPTCHA simpático aí de cima aparece no site do Tribunal de Justiça do RS

Uma das maneiras de se evitar uma avalanche de spams em comentários de blogs é o CAPTCHA. O termo CAPTCHA é na verdade um acrônimo (por isso é escrito assim, em MAIÚSCULAS) para Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Aparts – sim, isso mesmo, um teste para determinar se você é humano. Por meio de uma pergunta simples (teoricamente simples) e que qualquer humano possa responder, a idéia é que o teste seja capaz de diferenciar homens de máquinas (ou humanos de sistemas automatizados construídos para se passar por humanos). Por conta disso, o CAPTCHA (aquele negocinho que aparece quando se tenta comentar em blogs Verbeat, por exemplo – dá uma olhada ali embaixo, ao final do post, ou então ali em cima, na figurinha) é considerado uma espécie de inversão do teste de Turing, na medida em que se trata de um teste que, ao invés de ser usado por um humano para descobrir se se está diante de uma máquina, é empregado por uma máquina para descobrir se está diante de um humano!

De acordo com o HowStuffWorks, não chega a ser algo tão ruim quando um CAPTCHA consegue ser burlado por spammers, na medida em que, “para um teste CAPTCHA falhar, é preciso que alguém tenha encontrado uma maneira de ensinar a um computador como passar por ele. Em outras palavras, toda falha de um CAPTCHA é de fato um avanço na inteligência artificial”.

Diante de um CAPTCHA, somos levados a refletir sobre nossa condição humana, e o quanto a técnica está impregnada em praticamente todos os aspectos de nossa vida. A presença do CAPTCHA está ali, ao final do formulário, hipermediando o processo, não para que nos irritemos e desistamos de ir adiante, mas sim para nos fazer ver que somos humanos, e, enquanto tais, apesar do embaralhamento das letras, apesar das figuras complexas, apesar dos cálculos bizarros (os Mathematical CAPTCHAS), apesar dos sons desfigurados, apesar de tudo, ainda cremos sermos capazes de dominar a máquina superar o CAPTCHA e ir adiante em nosso rumo. (Claro que, idealmente, bem que os sites não precisavam exagerar na dose – aliás, será que um dia precisaremos chegar a este ponto?)

Technorati e o Estado da Blogosfera

Você sabia que existem cerca de 133 milhões de blogs (até abril de 2007 eram 70 milhões), e que apenas 1,5 milhão foi atualizado ao menos uma vez nos últimos sete dias? Ou então que a maior parte dos blogueiros são homens, predominam blogs pessoais e cada vez mais há blogs com alguma forma de propaganda?

O Technorati publica, anualmente, o relatório sobre o estado da blogosfera. Este ano a novidade fica por conta de que, além de apresentar dados quantitativos, também foi feita uma pesquisa qualitativa com blogueiros. Os resultados estão sendo apresentados em partes, uma parte por dia. Ontem saiu a parte sobre quem são os blogueiros (alguns resultados foram questionados pelo ReadWriteWeb). Hoje sai a parte sobre motivações para blogar. Amanhã vem a parte sobre como se bloga. (Para os interessados por monetização, depois de amanhã vem a parte sobre blogando por lucro, e no dia seguinte vem a parte sobre marcas na blogosfera.).

O último relatório, publicado pelo Technorati em abril de 2007, pode ser acessado aqui. (O relatório é publicado anualmente desde 2004).

Para saber mais, acompanhe os comentários da Raquel Recuero sobre o relatório deste ano.